Eine Riefelbildausstellung

zur Stadtgeschichte Flensburgs

STADTANSICHTSSACHE

Eine Reise durch Raum und Zeit

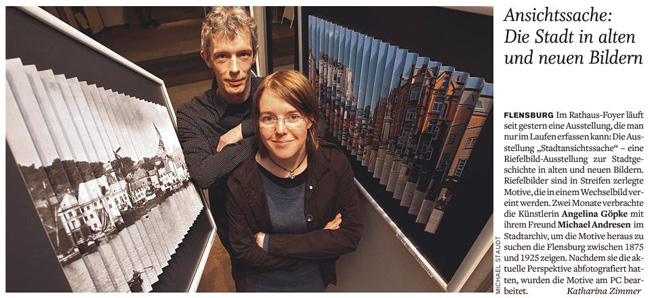

Die Ausstellung STADTANSICHTSSACHE zeigt in alten und neuen Fotografien den historischen Wandel Flensburgs. Einige Flensburger Straßenzüge und Plätze haben ihr charakteristisches Aussehen in den letzten 100 Jahren kaum verändert, andere Orte sind im Vergleich zu damals kaum wieder zu erkennen.

In der Ausstellung werden diese Veränderungen im Stadtbild nicht nur dokumentarisch im Bild festgehalten, sondern durch den Einsatz von Riefelbildern aktiv erlebbar gemacht. STADTANSICHTSSACHE hebt die „Re-Fotografie“ (das perspektivisch exakte Nachfotografieren alter Aufnahmen vom selben Standpunkt) auf eine neue Ebene. Durch die spezielle Falttechnik entsteht ein Wechselbild aus alter und neuer Stadtansicht, das je nach Betrachtungswinkel zwei verschiedene Fotoaufnahmen zeigt. Die Wirkung der Bilder entfaltet sich erst mit der Bewegung des Betrachters: Das Motiv verändert sich, wenn man daran vorbei geht. Das Hin- und Zurücklaufen ermöglicht immer wieder einen kontrastreichen, geschichtlichen Zeitsprung – zwischen historischen Flensburger Stadtansichten (ca. 1875 - 1925) und der aktuellen Perspektive (2012).

Riefelbilder - ein altes Prinzip neu entdeckt

Das grundlegende Prinzip von Riefelbildern geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Damals wurden verschiedene Bildmotive von Malern in Streifen zerlegt und auf schmalen Dreiecksleisten abwechselnd neu aneinandergereiht. So konnten durch Vertikal-Montage zwei Bilder in einem Wechselbild vereint werden.

Die meisten bekannten Riefelbilder sind Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert, die überwiegend religiöse Motive zeigen und noch heute vereinzelt in Kirchen zu finden sind. Die zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Technik der Riefelbilder wird im digitalen Zeitalter von Künstlern und der Werbebranche wieder zunehmend genutzt und erlebt dadurch ein kleines Comeback. Die Faszination von Riefelbildern ist zeitlos – auch im modernen Gewand.

Die Motive

Hafenansicht ca. 1895 | 2012

Das historische Stadtgebiet von Flensburg erstreckte sich ursprünglich auf einem schmalen Streifen entlang des Westufers der Förde. Zwischen 1875 und 1930 hat die fortschreitende Industrialisierung das Stadtbild stark verändert. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich in dieser Zeit (1875 ca. 31.000 / 1925 ca. 63.600). Da der Platz innerhalb der alten Stadtmauern immer knapper wurde, wurden die umliegenden Hänge (St. Jürgen, Westliche Höhe, Duburg) eingemeindet und bebaut – es entstanden zahlreiche neue Straßen, Wohnviertel, Schulen und öffentliche Gebäude.

Die Ansicht von 1895 zeigt die größtenteils noch unbebauten Hänge. Deutlich zu sehen ist eine der damals zahlreichen Mühlen vor den Toren der Stadt. Früher wie heute sind die Marienkirche (erbaut 1284, neugotischer Turm von 1880) und das Kompagnietor (erbaut 1602-1604) markante Gebäude der Hafenansicht.

Über Jahrhunderte hinweg war der Flensburger Hafen ein bedeutender Handelsumschlagplatz für schiffbare Güter, unter anderem für Kolonialwaren aus Westindien (Rum, Tabak und Rohrzucker). Um die Jahrhundertwende verlor der Fernhandel jedoch an Bedeutung und wurde weitestgehend von den in Mode kommenden Ausflugsdampfern abgelöst. Flensburg wurde zum Heimathafen für etwa 100 Dampfschiffe. Heute ist die „Alexandra“ der letzte historische Salondampfer auf der Förde. Das gegenwärtige Hafenbild ist geprägt von privaten Segel- und Motorbooten, Yachten und Ausflugsschiffen.

Große Straße 1910 | 2012

Aufgrund der angrenzenden Hänge war die Besiedlung Flensburgs über Jahrhunderte auf den flachen Uferstreifen entlang der Förde beschränkt. Der Straßenzug Holm - Große Straße - Norderstraße entspricht dem Verlauf des mittelalterlichen Siedlungsgebietes und ist mit etwa 800 Jahren der älteste Teil der Stadt. In der heutigen Fußgängerzone zeugen noch heute historische Speichergebäude und Kaufmannshöfe aus dem 17. und 18. Jahrhundert von der Blütezeit des Handels. Im Gegensatz zu den kleinen Handwerkerhöfen an der Westseite (Begrenzung durch den Hang) reichten die langgestreckten Höfe an der Ostseite bis an den Hafen heran. So konnten die Waren der großen Kaufleute direkt gelagert, verladen und verschifft werden. Von 1881 bis 1906 bediente eine Pferdebahn die lange Hauptstraße zwischen Südermarkt und Nordertor: ein oder zwei Pferde zogen den auf Schienen fahrenden Wagen, der über 24 Sitzplätze und 12 Stehplätze verfügte. 1907 wurde auf selber Strecke die erste elektrische Straßenbahn Flensburgs eingeweiht, auch Autos hielten bald Einzug in die Stadt. Die Fußwege am Straßenrand waren so schmal, dass 1904 das „Spazierenfahren mit Kinderwagen“ in der gesamten heutigen Fußgängerzone verboten wurde. Die alten Giebelhäuser wichen drei- bis viergeschossigen Wohngebäuden mit prachtvollen Fassaden und Ornamenten. Entlang der Gehwege reihten sich immer mehr Läden mit großen Schaufenstern aneinander.

Die Flensburger Innenstadt wurde im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt. In den 1960er und frühen 1970er Jahren mussten jedoch viele alte Häuser modernen Neubauten weichen. 1976 wurde der gesamte Straßenzug zwischen Südermarkt und Nordermarkt als geschlossene Fußgängerzone eingerichtet und es begann die Sanierung der gebliebenen historischen Höfe und Altbauten. Die heutige Einkaufsmeile der Stadt wurde 2008 zusammenhängend neu gestaltet und bietet heute zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Cafés und zwei große Einkaufspassagen.

Holm 1910 | 2012

Aufgrund der angrenzenden Hänge war die Besiedlung Flensburgs über Jahrhunderte auf den flachen Uferstreifen entlang der Förde beschränkt. Der Straßenzug Holm - Große Straße - Norderstraße entspricht dem Verlauf des mittelalterlichen Siedlungsgebietes und ist mit etwa 800 Jahren der älteste Teil der Stadt. In der heutigen Fußgängerzone zeugen noch heute historische Speichergebäude und Kaufmannshöfe aus dem 17. und 18. Jahrhundert von der Blütezeit des Handels. Im Gegensatz zu den kleinen Handwerkerhöfen an der Westseite (Begrenzung durch den Hang) reichten die langgestreckten Höfe an der Ostseite bis an den Hafen heran. So konnten die Waren der großen Kaufleute direkt gelagert, verladen und verschifft werden. Von 1881 bis 1906 bediente eine Pferdebahn die lange Hauptstraße zwischen Südermarkt und Nordertor: ein oder zwei Pferde zogen den auf Schienen fahrenden Wagen, der über 24 Sitzplätze und 12 Stehplätze verfügte. 1907 wurde auf selber Strecke die erste elektrische Straßenbahn Flensburgs eingeweiht, auch Autos hielten bald Einzug in die Stadt. Die Fußwege am Straßenrand waren so schmal, dass 1904 das „Spazierenfahren mit Kinderwagen“ in der gesamten heutigen Fußgängerzone verboten wurde. Die alten Giebelhäuser wichen drei- bis viergeschossigen Wohngebäuden mit prachtvollen Fassaden und Ornamenten. Entlang der Gehwege reihten sich immer mehr Läden mit großen Schaufenstern aneinander.

Die Flensburger Innenstadt wurde im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt. In den 1960er und frühen 1970er Jahren mussten jedoch viele alte Häuser modernen Neubauten weichen. 1976 wurde der gesamte Straßenzug zwischen Südermarkt und Nordermarkt als geschlossene Fußgängerzone eingerichtet und es begann die Sanierung der gebliebenen historischen Höfe und Altbauten. Die heutige Einkaufsmeile der Stadt wurde 2008 zusammenhängend neu gestaltet und bietet heute zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Cafés und zwei große Einkaufspassagen.

Nordermarkt ca. 1875 | 2012

Vor 800 Jahren war der Nordermarkt das Zentrum der damaligen Siedlung St. Marien – und somit das erste Stadtzentrum Flensburgs. Die Bebauung des überschaubaren, quadratischen Platzes hat sich im Laufe der Zeit mehrfach verändert.

Der Nordermarkt hat sich durch den 1595 erbauten Schrangen, in dessen Arkadengang einst Verkaufsstände von Bäckern und Schlachtern aufgebaut waren, ein Stück Geschichte erhalten. Auch die drei angrenzenden historischen Kleinbürgerhäuser an der Nordseite sind Zeugen der Vergangenheit. Wendet man jedoch den Blick in Richtung Schiffbrückenstraße zum Hafen hinunter, gibt es nur noch eine einzige Konstante in der Ansicht: im Vergleich zum historischen Erscheinungsbild des Nordermarktes von 1875 ist nur der Neptunsbrunnen (erbaut 1758) als bleibende Konstante zu erkennen.

Der schmale Gang zum Hafen wurde 1880 verbreitert, die Schiffbrückstraße wurde mit repräsentativen, großstädtischen Backsteinhäusern einheitlich neu bebaut. Auch das Treppengiebelhaus mit Manufakturwaren- und Möbelhandlung ist einem großem Gründerzeitgebäude (heute Café „Kritz“) gewichen.

Der Nordermarkt hat seine Bedeutung als Marktplatz schon lange verloren. Seit den 80er Jahren ist er Teil der Fußgängerzone und beliebter Freisitz für umliegende Cafés und Restaurants.

Norderstrasse ca. 1870 | 2012

Die Norderstraße gehört zum Straßenzug der historischen Altstadt Flensburgs. Die einstige Hauptstraße zum Nordertor hatte im 19. Jahrhundert noch ein sehr dörfliches Erscheinungsbild. Von der Pferdebahn, der späteren elektrischen Straßenbahn oder gar des motorisierten Autoverkehrs ist 1875 noch nichts zu ahnen. Rechts im Bild sieht man die Fassade des ehemaligen Waisenhauses, das 1723 aus den Steinen des Schlosses Duburg errichtet wurde. Seit 1920 trägt das Gebäude den Namen „Flensborghus“ und ist heute Sitz dänischer Organisationen und Kulturvereine. Auf der linken Seite befindet sich damals wie heute der Eingang zur Schlossstraße, die einst zum Schloss Duburg hinauf führte.

Zwischen den 1950er und 1970er Jahren gab es immer wieder überdimensionierte Planungen für die Errichtung moderner Großbauten in der Norderstraße, die jedoch aus Geldmangel nie umgesetzt wurden. Heute finden sich entlang der Straße kleinere Geschäfte und Kulturinitiativen fernab des Innenstadt-Trubels. Die zahlreichen Hinterhöfe werden hier fast durchgängig für Wohnungen genutzt. Das Markenzeichen der Norderstraße sind heute die zahlreichen Schuhe, die von ihren Besitzern über die alten Straßenbahnleitungen geworfen wurden und der Straße ihren Wiedererkennungswert garantieren.

Nordertor 1904 | 2012

Das Nordertor ist das letzte erhalten gebliebene Stadttor und ein Wahrzeichen Flensburgs. Der Treppengiebelbau wurde 1595, während der Regierungszeit des dänischen Königs Christian IV., errichtet und galt bis 1796 als Stadtgrenze. Auf der stadtabgewandten Seite durfte bis dahin überhaupt nicht gebaut werden – mit Ausnahme des Armenhauses. Ab dem 19. Jahrhundert ließen sich auf dem frei gegebenen Gebiet „Neustadt“ verstärkt Betriebe und die städtische Industrie nieder. So entstanden die ersten Arbeiterwohnungen jenseits der alten Stadtgrenzen.

Wie an vielen Stellen in Flensburg findet sich auch am Nordertor ein Hinweis auf die wechselvolle deutsch-dänische Geschichte der Stadt. Über dem Torbogen auf der Seite der Neustadt sind zwei Wappentafeln eingelassen: das dänische Königszeichen und das Flensburger Stadtwappen. Darunter ist zu lesen „Friede ernährt – Unfriede verzehrt“.

Ab 1890 führten die Schienen der Pferdebahn durch das Nordertor hindurch. Aufgrund des zunehmenden Verkehrs wurde das Nordertor in diesen Jahren zum Nadelöhr und wäre, wie alle anderen Stadttore zuvor, beinah dem Abriss zum Opfer gefallen. Schließlich konnte die erste elektrische Straßenbahn Flensburgs ab 1907 um das Tor herum geleitet und der Abbruch verhindert werden. Heute ist das Nordertor über einen seitlichen Durchgang von der Phänomenta aus begehbar und wird von dieser als Ausstellungsraum genutzt.

Oluf-Samson-Gang 1930 | 2012

Der Oluf-Samson-Gang ist ein fast komplett erhaltener nachmittelalterlicher Straßenzug, der zu den beliebtesten Postkartenmotiven Flensburgs gehört.

Die schmale Gasse zwischen Norderstraße und Schiffbrücke wurde bereits vor etwa 400 Jahren nach dem Kaufmann und Reeder Oluf Samson benannt, der diesen Durchgang hinter seinem Hofgelände anlegen ließ. Die ursprüngliche Bebauung mit kleinen „Buden“ für Schiffer und Handwerker wurde im 17. Jahrhundert zerstört.

Mit dem Beginn der Industrialisierung im späten 18. Jahrhunderts erhielt der „Oluf“ sein heutiges Erscheinungsbild durch den Bau kleiner, zweigeschossiger und eng aneinandergereihter Traufenhäuser. Manche von ihnen haben Fachwerk, vorragende Obergeschosse, Krangauben oder Zwerchgiebel.

Bis etwa 1920 wohnten hier Seeleute, Handwerker und kleinere Händler. Später eilte dem Oluf-Samson-Gang vor allem sein Ruf als Rotlichtgasse voraus. In den 90er Jahren wurden die herunter gekommenen Häuser umfangreich restauriert, bekamen ihre typischen, farbenfrohen Anstriche und sind heute gefragte Privatwohnungen.

Rathausstrasse 1903 | 2012

Als die heutige untere Rathausstraße Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt wurde, bekam sie zunächst den Namen „Bahnhofstraße“ – benannt in Anlehnung an den Englischen Bahnhof, der seit 1854 an der Stelle des heutigen ZOB zu finden war. Das älteste Rathaus von Flensburg stand von 1443 bis 1882 auf Höhe der Kreuzung zur Großen Straße. Nach dem Abbruch des mittelalterlichen Gebäudes 1883 wurde die Straße bis zum Südergraben/Nordergraben verlängert und in „Rathausstraße“ umbenannt. Die Stadtverwaltung fand ihren neuen Sitz wenige Meter weiter im ausgebauten Kaufmannshof Holm 7 (Abriss 1965 für den Neubau des großen Kaufhauses, heute Karstadt).

Um 1880 entstanden die repräsentativen Gebäude des Bahnhofshotels (heute Europahaus) und des Hauptpostamtes. Am Ende der Rathausstraße wurde 1894 ein neuer Theaterkomplex im Renaissance-Stil errichtet. Süder- und Nordergraben bildeten bis dahin die Gräben vor der alten Stadtmauer und wurden erst um 1900 als Fahrstraßen ausgebaut. 1903 eröffnete auf der Westlichen Höhe das städtische Kunst- und Gewerbemuseum (Museumsberg).

Der Hauptbahnhof wurde 1927 aus dem Zentrum an seinen heutigen Platz verlegt. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs im Stadtzentrum eröffnete 1931 der erste Zentrale Omnibus Bahnhof Deutschlands.

Rote Straße ca. 1900 | 2012

Die Rote Straße ist eine der ältesten und schönsten Straßen Flensburgs, bekannt für ihre reizvolle Mischung aus historischem Ambiente und individuellem Flair.

Die Rote Straße erzählt viele Geschichten: Sie war einst Ausspann- und Absteigequartier für die zahlreichen auswärtigen Händler, die auf dem Südermarkt und in der Stadt ihre Waren anboten. Mit ihren vielseitigen Höfen war die Rote Straße eine wichtige und lebendige Handelsstraße für Bauern, Handwerker und Kaufleute. Hier gab es Abstellmöglichkeiten für Fuhrwerke und Kutschen, ausreichende Verpflegung und handwerkliche Dienstleistungen. Der Weg in die Stadt führte früher grundsätzlich durch eines der vielen Stadttore. Am südlichen Eingang zur Roten Straße befand sich eines davon: Das Rote Tor. Im 19. Jahrhundert wurde es – wie auch fast alle anderen Stadttore Flensburgs – aus verkehrstechnischen Gründen abgerissen.

Auf der historischen Straßenseite reihen sich malerische Kaufmannshöfe aus dem 18. und 19. Jahrhundert aneinander, die in privaten Initiativen aufwendig restauriert wurden. Individuelle Läden, Boutiquen, Kunsthandwerker, Galerien und Hinterhof-Cafés prägen hier das Bild. Die gegenüber liegende Straßenseite ist nicht in ihrer historischen Substanz erhalten geblieben, sondern wurde fast durchgängig neu bebaut. Der Blick auf die Nikolaikirche ist seit Jahrhunderten derselbe geblieben.

Südermarkt 1913 | 2012

Der Südermarkt unterlag im Laufe der Jahrhunderte einem starken Wandel. Zwar hat er seine Funktion als zentraler Marktplatz über die Zeit behalten – sein ursprüngliches Aussehen hat er jedoch beinah vollständig eingebüßt.

Seine geschlossene Form als Marktplatz erhielt der Südermarkt um 1300 im Zusammenhang mit dem Bau der ersten Nikolaikirche. Der Platz war noch bis zum Jahr 1870 quadratisch angelegt, von allen Ecken gingen schmale Straßen ab. Durch das Friesische und Rote Tor strömte der gesamte Fernverkehr via Pferdewagen und Kutschen am Südermarkt entlang.

Vor der Nikolaikirche stand noch eine weitere Häuserzeile („Kattsund“), die den ruhigen Kirchhof vom Markttrubel abtrennte. Der Kattsund wurde 1898 für den Bau der Straßenbahntrasse komplett abgerissen, da im Zuge der Umbauten die zulaufenden Straßen und der Südermarkt vergrößert werden mussten. Die kleinen Backsteingiebelhäuser am Marktrand mussten bedeutend größeren, repräsentativen Geschäftshäusern weichen.

Von der ursprünglichen Bebauung ist heute nur noch das denkmalgeschützte Haus Nr.12 (heute Apotheke) erhalten geblieben. Das spätgotische Giebelhaus ist der älteste Profanbau der Stadt und wurde vor 1500 erbaut.

Toosbüystraße ca. 1910 | 2012

Die heute denkmalgeschützte Toosbüystraße wurde ab 1900 auf damals noch ländlichem Gebiet neu erbaut. Vorher verlief hier in freier Natur der Bach Glimbek bis hinunter zur Förde. Die Glimbek wurde für den Bau der Toosbüystraße unterirdisch verrohrt und ihr eingeschnittenes Tal mit Sand von anderen Bauabschnitten (Nordergraben, Stadtpark) verfüllt.

Zunächst bekam die Straße kurzzeitig den Namen „Harmoniestraße“, wurde aber schon während ihres Baus nach dem langjährigen Flensburger Oberbürgermeister Wilhelm Friedrich Christian Toosbüy (1831-1898) benannt. Die Toosbüystraße wurde angelegt, um die Altstadt im Tal mit den entstehenden höher gelegenen Neubaugebieten zu verbinden und bot eine interessante städtebauliche Lösung der Stadterweiterung.

Der Bau der prunkvollen drei- bis viergeschossigen Wohn- und Geschäftshäuser wurde zwar stark kritisiert, doch deckte den neuen Bedarf an anspruchsvollem Wohnraum. Der Hang zum Burgfried wurde durch eine repräsentative Grünanlage mit großzügigen Treppen in die architektonische Gestaltung einbezogen. Die Toosbüystraße wurde zur Prachtstraße der Gründerzeit: hohe Häuser mit großen Wohnungen, aufwendig gestaltete Fassaden mit Stuckdekor, Giebeln, Erkern, Balkonen und Loggien.

Die einstige Gesamtkonzeption der Anlage Toosbüystraße/Am Burgfried ist heute nicht mehr zu erkennen. Der vor über 100 Jahren feingliedrig angelegte Park ist heute zugewachsen, seine Bäume geben den Blick auf den Hang und zum Burgfried nicht mehr frei.

Lage der Motive

Anstehende Ausstellungstermine

01.03.2013 - 29.03.2013

Gesundheitshaus Flensburg

Norderstraße 58-60, 24939 Flensburg

Wer STADTANSICHTSSACHE bisher nicht gesehen hat, hat im März noch die Gelegenheit dazu. Die Ausstellung hängt vom 1. bis 29.3.2013 im Erdgeschoss des Gesundheitshauses in der Norderstraße.

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag auch von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

(Dienstag geschlossen)

28.02.2013

18:00 - 19:00 Uhr Rathaus Flensburg

Rathausplatz 1, 24931 Flensburg

Das Gastspiel der STADTANSICHTSSACHE im Rathaus neigt sich dem Ende entgegen. Zum Abschluss gibt es eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Stadtarchiv Flensburg. Wir machen eine Reise durch die Stadtgeschichte und geben einen Einblick in den Entstehungsprozess unserer Riefelbilder. Ein "Making Of" für alle, die der Faszination von "bewegten" Bildern auf den Grund gehen wollen.

01.02.2013 - 28.02.2013

Rathaus Flensburg

Rathausplatz 1, 24931 Flensburg

Im Februar machen die Bilder Station im Eingangsbereich des Flensburger Rathauses. Zur Eröffnung der Ausstellung am 31. Januar 2013 um 17 Uhr laden wir alle, die mehr über die Bilder erfahren wollen, herzlich ein!

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen:

Montag bis Mittwoch jeweils von 7 bis 17 Uhr

Donnerstag von 7 bis 19 Uhr

Freitag von 7 bis 13 Uhr

21.11.2012 - 28.01.2013

Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital

Waldstraße 17, 24939 Flensburg

Endlich ist es soweit - die Riefelbildausstellung STADTANSICHTSSACHE nimmt nach einer mehrmonatigen Schaffensphase Kurs auf die Flensburger Öffentlichkeit!

Die offzielle Ausstellungseröffnung findet am 21.11. um 17 Uhr statt: Wir freuen uns auf interessierte Gäste, Live-Musik von Odin Hansen & Nora Oertel (www.onemillionsteps.de), nette Gespräche und das Klirren der Sektgläser!

Kontakt

Bei Fragen zur Ausstellung STADTANSICHTSSACHE, Interesse am käuflichen Erwerb der Ausstellungsbilder sowie für die individuelle Anfertigung von Riefelbildern nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Angelina Göpke

info@stadtansichtssache.de

Tel.: 0176.63151296

Michael Andresen

info@oberstes-regal.de

Tel.: 0152.25984648

Impressum

Inhaltlich verantwortlich:

Angelina Göpke

info@stadtansichtssache.de

Tel.: 0176.63151296

Design und Umsetzung Website

Marc Oliver Lutze | [medienschmiede]

www.medienschmiede71.de

Die Ausstellung STADTANSICHTSSACHE wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung von: